おすすめ探訪スポット!

なかじまえりあ

市場と織物の記憶を宿す中島エリア

浜松駅の東南に広がる中島エリアは、かつて天竜川が幾筋にも分かれて流れていたため、

島のような中州が点在していました。

その地形が「中の島」のように見えたことから、中島と呼ばれるようになったといわれています。

昭和の時代、この地域は青果市場と遠州織物のまちとして知られていました。

今回は、そんな中島の歩みを、戦後をよく知る地域の方々の記憶とともにたどります。

![昭和40年頃の中島市場の様子 [写真提供:西遠丸百農業協同組合]](https://enshu-hamanako.jp/wp-content/uploads/2025/11/5369628a115bfc79688ea97760e4e708.jpg)

昭和40年頃の中島市場の様子 [写真提供:西遠丸百農業協同組合]

歴史ある青果市場

中島は南北に長く、戸数も多かったことから、「市場」「諏訪」「本町」の3地区に分かれて自治会活動が行われています。

いずれも現在は行政上の町名としては使われていませんが、住民にとって親しみ深い呼び名です。

まずは、「市場」の由来をご紹介しましょう。昭和3年(1928年)、浜松地域の青果市場が木戸町から中島に移転し、流通の拠点として賑わったことから「市場」と呼ばれるようになりました。青果市場は戦時中の中断を経て戦後に再開し、昭和54年(1979年)に現在の浜松市中央卸売市場へ移転。その後もしばらくは一部の業者が商いを続け、平成の半ば頃までは建物も残っていました。現在は更地となり、「市場」という呼び名だけが残っています。

「朝は家の前をリヤカーが通る音で目が覚めました。近くの農家が野菜を競りにかけるために市場へ運ぶんです。競りが終わると、商いの人たちが市場近くの飲み屋でひと息ついて帰る姿もよく見かけましたよ」。戦後の市場をそう振り返るのは、駅南通り沿いに暮らす髙木克幸さん。かつて産地元売りの織物会社を営み、中島町市場自治会の自治会長も務めた人物です。髙木さんの奥様は「卸市場でしたが、一般の人も買い物ができる店もありました。八百屋や果物屋、海産物屋なども並んでいましたね」と話してくれました。市場は商いの場であると同時に、身近な買い物の場でもあったのです。

織物産業躍進の地

一方、中島の主要な産業といえば織物でした。遠州地域は江戸時代から綿花栽培が盛んで、農家は農閑期に綿織物を手織りしていました。やがて糸づくりから仕上げまでの工程が分業化され、職人たちの技が磨かれていき、「つくれないものはない」と称される遠州織物が誕生。その礎を築いたのが「遠州織物の母」と呼ばれる小山みゑです。

文政4年(1821年)、長上郡本郷村(中央区本郷町)に生まれたみゑは、若い頃から機織の名手で、織る姿は泳ぐようだといわれました。20歳で中島の小山家に嫁ぎ、木綿の縞織(しまおり)の改良や工場経営に尽力し、多くの織子や弟子を雇って生産を拡大。同業組合「永隆社」を設立し、品質管理や販売力向上に努めました。

さらに時代が進むと、自動織機の誕生と普及により、生産性が飛躍的に向上。遠州織物は広く知られるようになりました。「織機に織布、染色、縫製など関連工場が集まっていてね。中島は市内有数の拠点に成長したそうですよ」と髙木さんは語ります。

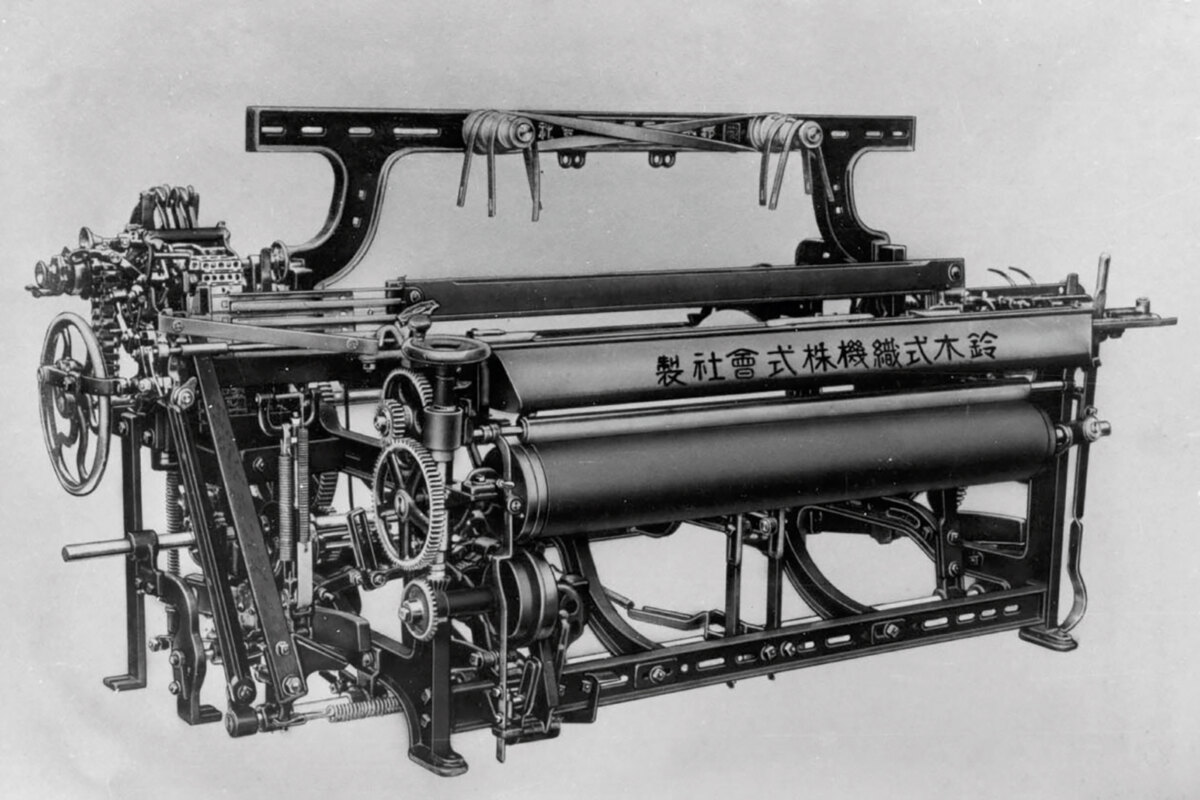

![1915年(大正4年)前後に製作されたと予想される木鉄混製の小巾織機[鈴木式織機製作所製一挺杼] [撮影協力:有限会社ぬくもり工房]](https://enshu-hamanako.jp/wp-content/uploads/2025/11/P1-DSC00121.jpg)

1915年(大正4年)前後に製作されたと予想される木鉄混製の小巾織機 [鈴木式織機製作所製一挺杼] [撮影協力:有限会社ぬくもり工房]

今も守る伝統の技術

その後、昭和14年(1939年)、第二次世界大戦の勃発により軍需生産へと転換を迫られ、繊維産業は深刻な打撃を受けました。さらに昭和19年(1944年)に東南海地震が発生し、遠州地域も壊滅的な被害に見舞われます。

それでも、戦後になると繊維産業は息を吹き返します。昭和25年(1950年)には朝鮮戦争による繊維特需「ガチャマン景気」が追い風となり、日本の復興の大きな原動力になりました。昭和30年代には浴衣用の反物が全国的に注目され、昭和40年代半ばにはウール素材の和服用反物で全国一の産地になり、遠州織物は再び隆盛を迎えます。

「当時、うちの周りは織機のゴーゴーという音で満ちていました。『音が止まると織屋の子どもは目を覚ます』と言われたほどです」と髙木さん。工場の音はまちに溶け込み、人々の暮らしの中にいつも響いていました。

![活気あふれる織物工場の様子 [写真提供:遠州織物工業協同組合]](https://enshu-hamanako.jp/wp-content/uploads/2025/11/P2-old07c.jpg)

活気あふれる織物工場の様子 [写真提供:遠州織物工業協同組合]

しかし、時代の流れとともに、繊維産業は少しずつ姿を変えていきます。たとえば、アパレル用生地を手がける工場などが集まる遠州織物工業協同組合では、最盛期に約1,200あった工場が、貿易摩擦による輸出規制やバブル崩壊を経て、現在は40ほどに減少しました。とはいえ、遠州地域は今も織物産地としての力を保っています。伝統の技術と確かな品質は国内外で高く評価されており、次代へ繋がっているのです。

よみがえる緑の風景

次は、「本町」へ目を向けてみましょう。中島町本町自治会の現自治会長である水谷繁樹さん、元自治会長の水谷行男さんと内山英之さん。3人の語る記憶に耳を傾けながら、「本町」の歩みをたどっていきます。

現在の「本町」は閑静な住宅街ですが、時の流れとともに、まちの風景は大きく変化していきました。戦前、中島周辺は中島飛行機浜松製作所(現THKリズム株式会社)や、関連する軍需工場が多く、攻撃目標になりました。浜松大空襲や艦砲射撃による被害も甚大だったそうです。「子どもの頃、爆撃でできた巨大な陥没が近所にあったことをよく覚えています」と、水谷行男さんは振り返ります。

やがて、敗戦の混乱が落ち着くと、「本町」は農村地帯として再生します。一帯には田んぼやレンコン畑が広がり、穏やかな日常が戻ってきたのです。

![昭和30年頃(⇧)の中島本町と、現在(⇩)の様子[写真提供:水谷繁樹さん]](https://enshu-hamanako.jp/wp-content/uploads/2025/11/45c80b4c5699d53d93cf757bfb1cc794.jpg)

水谷繁樹さんは「妻の実家の前は一面ネギ畑で、カエルの大合唱が聞こえていました」と、のどかな風景を語ってくれました。内山さんは「昔の馬込川は水がきれいで、よくボートを見かけました。暑い時期には泳ぐ人も多かったですよ」。水谷行男さんも「夏は金原用水(浜名用水路)でドジョウを捕って、小遣い稼ぎをしていました」と笑います。かつての川や用水路は人々の笑い声が響く場所であり、今よりもずっと身近な存在でした。

祭りが育む中島の絆

![2000年(平成12年)前後の中島本町。現在はさらに宅地化が進んでいます。 [写真提供:水谷繁樹さん]](https://enshu-hamanako.jp/wp-content/uploads/2025/11/P2-DSC00076.jpg)

2000年(平成12年)前後の中島本町。現在はさらに宅地化が進んでいます。 [写真提供:水谷繁樹さん]

やがて、昭和も後半に差しかかると、田畑は住宅になっていき、まちの風景は再び大きな変化を迎えます。そんな移ろいの中でも人々の心をつないでいたのが祭りでした。

「本町」の西北に接する「諏訪」に鎮座する諏訪神社は、延暦10年(791年)に坂上田村麻呂が霊夢を見て創建したと伝わる由緒ある社です。諏訪神社では毎年7月に例祭が行われ、打ち上げ花火や仕掛け花火が揚がっていました。「『中島の花火』と呼ばれ、川沿いにはたくさんの屋台が並び、遠方からも見物客が訪れて賑わいました。本町の住民が中心となって準備や運営を行う、中島を代表する花火でした」と水谷さんたちは口々に語ります。

しかし、昭和40年代以降、宅地化の影響で打ち上げ場所が確保できなくなり、昭和55年(1980年)を最後に花火は幕を閉じました。例祭は今も続いていますが、住民たちの花火への情熱は浜松まつりへと受け継がれています。すでに参加していた「市場」や「諏訪」と共に、昭和58年(1983年)から「本町」も加わり、平成8年(1996年)には華やかな屋台も完成。その屋台には、まちを想う人々の誇りが込められています。

浜松駅に近い利便性を背景に、これからも中島は暮らしやすいまちとして発展していくでしょう。青果市場と遠州織物、そして祭りの記憶を宿し、未来に向けて新たな歴史が紡がれていきます。

中島町ほん組の御殿屋台

<参考資料>

『輝くいなほはたの音:わが町文化誌』 浜松市立東部公民館編

『江東のあゆみ愛称標識』 江東地区愛称標識設置委員会

一般社団法人 静岡県繊維協会 https://seni-k.blogspot.com

母のための織機から世界へ

浜名郡天神町村(浜松市中央区中島一丁目)に建てられた「鈴木式織機製作所」

バイクや自動車の世界的なメーカーとして知られるスズキ株式会社。その歴史の原点は、創業者の鈴木道雄氏が中島に構えた織機の工場にあります。

鈴木 道雄氏

道雄氏は明治20年(1887年)、浜名郡芳川村(浜松市中央区)の農家に生まれました。生来手先が器用だった道雄氏は大工を志して腕を磨くも、日露戦争で建築の仕事が激減。親方の転向を機に、織機製作の技術を身につけます。そして、21歳で独立すると、中島に工場を構えました。その年、手織りに苦労する母親のために足踏織機を一人で完成。贈られた母親は「これまでの織機より10倍使いやすい」と感激したといいます。親孝行から生まれた織機はすぐに評判となり、近隣からの注文が相次ぎました。

使いやすさに定評のあった「鈴木式織機」

道雄氏は常に「お客様のほしがっているものなら、どんなことをしてでも応えろ。頑張ればできるもんだ」という信念のもと、ものづくりに臨みました。無地の織物が主流だった明治末期、2色の緯糸で自動で格子柄を織ることを可能にする日本初の2挺杼(にちょうひ)足踏織機を発明し、繊維産業の発展に大きく貢献します。その後も織機を改善する新装置を次々と開発し、特許と実用新案の出願件数は100件以上に及びました。

やがて織機需要の限界を見据えた道雄氏は、1930年代に小型四輪車の開発に着手。試作車の完成後、軍需品増産のため一時中断を強いられましたが、挑戦を諦めませんでした。 戦後、オートバイ生産を開始し、それによって培った技術を活かして、昭和30年(1955年)に念願の軽四輪車「スズライト」を発売。自動車メーカーへの進出を果たしました。

スズキのものづくりの精神は、母を想う温かい心を原点に、飽くなき挑戦を重ね、中島から世界へと羽ばたいていったのです。

日本の軽自動車の先鞭をつけた「スズライト」

[写真提供:スズキ株式会社]

-

Snowflake– 浜松駅南の小さいぷりん屋さん-

割引特典あり

割引特典あり -

ヤマショウ生活商店

割引特典あり

割引特典あり -

揚子菜館

割引特典あり

割引特典あり -

味彩酒蔵ひむか

割引特典あり

割引特典あり -

焼きたてパン LaPain

割引特典あり

割引特典あり -

刃物のタケモト

割引特典あり

割引特典あり

周辺店舗案内