おすすめ探訪スポット!

はまきた・こまつえりあ

秋葉街道の面影残す

北は赤石山脈に連なる山地、西は浜名湖・奥浜名湖、そして東は天竜川。

浜松市浜名区は豊かな自然に彩られたエリアです。

浜名区はかつて浜北区(旧浜北市)と北区(旧細江町・引佐町・三ケ日町)でした。

令和6年(2024年)1月に区の統合・再編によって新設された区ですが、

まだまだ“浜北”という名称のほうが馴染み深いという人が多いでしょう。

今回は、この浜名区内でも中央区に近い小松エリアの歴史や新たな活動をご紹介します。

地域のシンボル・小松秋葉神社大鳥居(二の鳥居)

「浜名区」の中の「浜名地区」

かつての浜北区には「浜名地区」が存在していたのをご存じですか。実は、浜名、北浜、中瀬、赤佐、麁玉という五つの地区で浜北区は構成されていたのです。そもそも浜北区の前身は浜北市、浜北市の前身は浜北町。昭和31年(1956年)、浜名郡浜名町・北浜村・赤佐村・中瀬村、引佐郡麁玉村が合併し、浜北町が発足しました。当時の町村は地区として引き継がれており、それは区の名称が変わっても協働センターの名称などに残されています。

火防の神を祀る霊山

江戸時代、小松は秋葉山本宮秋葉神社(以下秋葉神社)に参詣するための道である秋葉街道沿いのまちとして栄えました。

秋葉神社は、天竜区春野町の秋葉山に鎮座する神社です。創建は飛鳥時代の709年と伝えられています。秋葉山は東海随一の霊山と言われており、鎌倉時代以降その霊験が知られるようになりました。その後、江戸時代中期になると火防開運の霊験あらたかと、広く人々の信仰を集めたそうです。全国各地で、秋葉山参詣をするための講(民衆によって作られた、仏事や神事を行うための結社)が組織され、参詣者が多数訪れるようになりました。

浜松城下にも浜松秋葉神社がありますが、これは秋葉山から勧請し、建立したのがはじまりとされています。また、全国各地で同様に秋葉神社が建てられており、東京都の秋葉原の語源も秋葉信仰から派生したものです。

旅の安全を祈る常夜灯

東は掛川、南は浜松、西は鳳来と、秋葉山を中心に網の目のように広がっている秋葉街道は、信濃や三河をつなぐ流通経路という一面も持っていました。

往来する人が増えるにつれて宿場が作られ、街道沿いには道に迷わないように、そして安全祈願のために、多くの道標や常夜灯が建設されました。昔は毎晩輪番で常夜灯の中の灯明皿やローソクに火をつけていましたが、大正時代以降、電灯に変わっていったそうです。

現在、浜松市内には、秋葉山常夜灯が約1000基、浜名区には常夜灯と龍燈(常夜灯を雨などから保護するための鞘堂)が合わせて100基以上残り、秋葉街道の歴史を今に伝えています。

小松の目印「二の鳥居」

小松のシンボルとも言えるのが浜松市指定文化財「小松秋葉神社大鳥居」、通称「二の鳥居」です。文政5年(1822年)、当時の住民が朝夕に秋葉山を遥拝するために建立されました。高さ7.34メートルの御影石づくりで、石製の鳥居としてはこの地方で最大級のものだそうです。なお、「一の鳥居」は青銅製で浜松市中央区田町にありましたが、戦時中の昭和17年(1942年)に金属供出の対象となって解体されました。

「二の鳥居」は秋葉街道のほぼ中間地点にあり、鳥居の手前には「右 秋葉三尺坊道 左 奥山半僧坊道」と刻まれた道標が残されていることからも、小松が交通の要衝であったことが伺えます。また、近くには800年以上前に鎮座した小松八幡神社もあり、一帯が信仰の要の地であったことを示しています。

交通の要衝だったことを示す道標

何でも揃う織屋の町

「遠州鉄道小松駅(現遠州小松駅)が開業したことも追い風になって、明治の終わり頃には旅館、飲食店、寄席、銭湯、病院、商店、工場などがどんどんできたと聞いています。また、天竜川に近く、掘れば水が出る、というぐらい水の豊かな土地なので、製造に多くの水が必要な醤油工場が何軒もありましたね」。そう話してくれたのは寝具・衣料・雑貨を扱う「十八屋(とばや)」代表取締役の竹内佐織さんです。創業は明治13年(1880年)。一族は四代にわたりまちの移り変わりを見つめてきました。

賑わいを感じる戦後の商店街(十八屋前)

えびす講で二の鳥居前に集まった商店主たち

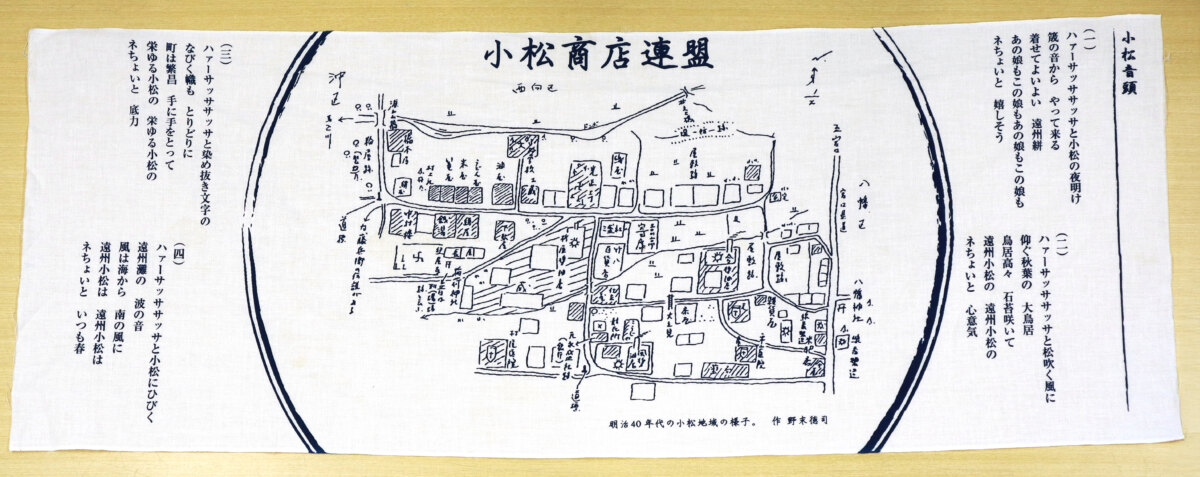

「私が小松商店連盟の会長だった時、小松の歴史を何か形にして後世に残したほうがいいと提案して、明治時代の小松の中心地の地図をデザインした手ぬぐいを作ることになりました」。地図の中には繊維や織物関係の工場もあり、小松が繊維産業に支えられてきたことがわかります。

浜北は綿花栽培に適した気候風土であることから、江戸時代中期には夏に食糧の麦、冬に綿花の二毛作で生計を立て、手織物を副業にする農家が増えたそうです。藍や紫草(むらさき)、紅花などの染料植物も栽培しており、綿花の栽培・染色・織布の工程の一本化を実現しました。浜北は遠州繊維産業の発展を支えてきたのです。

郷土の文化と歴史を感じる手ぬぐい

繊維産業の隆盛と斜陽化

遠州織物の生産高が増加するとともに綿糸の需要も増え、浜松周辺には大手紡績工場が次々に立地。大正15年(1926年)には小松に近接する貴布祢で日清紡績株式会社浜松工場(以下日清紡)が操業を開始しました。周辺は日清紡や関連工場の従業員の住居が急増し、新たな経済圏が作られていきます。これに伴い、次第に小松商店街の一帯から貴布祢や小松駅の方へにぎわいが移っていったそうです。

第一、第二工場を擁した日清紡・浜松工場

(写真提供:日清紡ホールディングス株式会社)

時は進み、昭和25年 (1950年)に勃発した朝鮮戦争を機に、日本で発生した景気拡大現象、ガチャマン景気。在朝鮮アメリカ軍、在日アメリカ軍による、いわゆる朝鮮特需が起こり、特に繊維や紡績など、糸へんのつく漢字の業種が儲かったことから糸へん景気とも呼ばれています。ちなみにガチャマンの由来は「織機をガチャと動かすと万のお金が儲かる」から。ガチャ万とも表記されました。

「小松に一番活気があったのは、ガチャマン景気の頃でしょうね。織屋がとにかくたくさんあって、一日中ガチャンガチャンという音が響いていたそうです」と竹内さん。

その後、日本の繊維産業は海外市場への進出も目覚ましく、高度経済成長政策や所得倍増計画に乗ってますます需要をのばし続けました。

しかし、昭和49年(1974年)のオイルショックのあおりに加えて、発展途上国からの追い上げや化学繊維の台頭を受け、長期にわたる不況に直面。大手紡績工場や繊維関連工場の閉鎖、撤退が相次ぎ、貴布祢の日清紡も2004年に閉鎖されました。その後、工場跡地に大規模な商業施設が進出。人の足は個人商店や商店街から遠のいていきました。

地元の有志で発展を

現在、そんな状況を変えるべく、奮闘している団体があります。一つは前述の小松商店連盟です。加盟店は15店。毎年1月に開催される「秋葉神社小松鳥居春季大祭」では商店駐車場でキッチンカーや出店者の協力のもと、門前市を開催しています。

そしてもう一つの団体が、2024年に発足した浜名発展会です。いわゆる“まちおこし”は商店や商工会などが主体で活動するケースが多いのですが、浜名発展会の特徴は地元の有志が集まり、ネットワークを築いているところ。

「“まちを元気にすること”を理念とし、小松商店連盟の会員に加え、経営者、会社員、学校、学生など、年齢、肩書き、所属といった垣根を越えた、気軽なネットワークを目指しています。」と話してくれたのは、小松商店連盟会長の望月聡太さん。まちの電気店「ユアーズ マルモ」の二代目店主である望月さんは、浜名発展会のまとめ役として活動を支えています。

若い人たちも参加して賑わう「フェスタこまつ」

「小松だけでなく、もっと広域のエリアを元気にするためにまずは浜名中学校区の平口、内野、内野台や染地台、その他の地区からも賛同者を募っています。主な活動は、秋のえびす講に合わせて開催する『えびす講だに~フェスタこまつ』です。小松商店連盟と浜名発展会との共催として、様々な業種の出店ブースやキッチンカー、ステージによるライブ、漫才、お菓子まき、開運せり、そして不要品活用のSDGs企画『もってけマート』などを開催して盛り上がりました。会場では浜名中学校の生徒がボランティアで積極的に手伝ってくれたりと、本当にたくさんの人たちの力があって実現できていると感じます。今後は、発展会のオリジナル商品を開発していきたいですね」と望月さん。

時代とともに街並みや人の流れが変化しても、まちを愛する人たちが集い、力を合わせることで新たなにぎわいが生まれます。小松の発展は、きっとこれからも続いていくことでしょう。

<参考資料>

・秋葉山本宮秋葉神社 https://www.akihasanhongu.jp/index.html

・秋葉街道の面影を訪ねて~浜北編~ https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/ieyasu/promotion/odekake/202112_hamakita.html

・しずおか遺産 https://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/050/362/shizuokaisan2-3.pdf

『郷土 浜北のあゆみ』浜北市

『浜北の龍燈・秋葉山常夜燈』浜北市教育委員会

『龍燈・秋葉山常夜燈』浜北市教育委員会

『浜松市史 三』浜松市

『浜松市史 五』浜松市

八幡の森グラウンドの謎!?

小松八幡神社周辺の地図を見ると、縦に長い楕円形の“何か”があるのに気づきます。実はこれ、グラウンドなのです。名称は「八幡の森グラウンド」といいますが、それにしてもなぜ神社の真横にあるのでしょうか。小松八幡神社の前氏子総代長、中道寛隆さんにお話を伺いました。

「昭和24年(1949年)に校舎が建てられて、平成30年(2018年)に移転するまで、ここには浜名中学校がありました。元々は現校地が候補地でしたが、あの周辺は優良農地だったので潰すのは惜しい、ということで選ばれたそうです。ここは校区の東端なのですが、お宮さんの土地で広さも十分ですし、当時は小松周辺が校区内で一番人口が多かったというのも理由の一つでした」と中道さん。

地域の学生がグラウンドで練習する姿も

小松八幡神社が建っているのは、小松の中心地で“八幡(やわた)”とも呼ばれているところ。神社の敷地には二つの鳥居があり、明治36年(1903年)に作られた西鳥居から西へ延びる道がメインストリートだったそうです。

「昔のお宮さんは今よりももっと広くて、ダーッと木が植わっていたそうです。終戦後、食糧をつくる畑が必要だということで、木を全部切って農地にしたところを中学校が借り受けたと聞いています」

小松八幡神社

約70年の時を経て、中学校は現校地に移転。その後、空いた土地の一部はドラッグストアへ貸し出しましたが、残った土地があったため、どう使うかを神社の総代たちで決めることになりました。

「地元の方からの浄財を還元するのが目的なので、アンケート調査を行い、話し合いを重ねた結果、芝生を敷いて住民の憩いの場にすることに決定しました。でも、ただ芝生にするだけではもったいないので、走路もつけることにしたんです」

そうして誕生したのが「八幡の森グラウンド」です。のんびりウォーキングする人、走路を走る人、近くの幼稚園から遊びにくる子どもたち……、大人から子どもまで思い思いに過ごすことができる場として、地元の人たちに愛されています。

「隣のお宮さんの森のおかげで、夏でも時間帯によっては涼しい風が吹くので、涼みに来る人もいますよ。自治会のグラウンドゴルフの大会や、サッカーやフットサルの練習などにも使われているようです」

もう一つ、神社の北側にも気になる区画が。そこにはまだ若い木々が植えられています。

「例大祭で使う屋台の倉庫を北側に移動して空いた土地に、マツやスギやモミジなどを植樹しました。ゆくゆくは豊かな森になることを願っています」

木々の世話は総代たちが協力して行っているそうです。グラウンドも植樹も、未来へ託すバトン。小松エリアを元気にしたいという想いが、ここでも感じられました。

未来に向けた植樹

-

うなぎの井口

サービス特典あり

サービス特典あり -

十八屋

割引特典あり

割引特典あり -

自家製麺食堂 いろはや

プレゼント特典あり

プレゼント特典あり -

庄屋そう本店

プレゼント特典あり

プレゼント特典あり -

でんき店 マルモ

プレゼント特典あり

プレゼント特典あり -

ぱんや ヴォーノ

プレゼント特典あり

プレゼント特典あり

周辺店舗案内