おすすめ探訪スポット!

はぎおかえりあ

萩を詠い継ぐ曳馬野のまち

西側は航空自衛隊浜松基地があり、さらに自動車やオートバイ関連企業などが集まる工業地域に接するまち。

東側は、スーパーマーケットや飲食店などが軒を連ねます。

エリア内に医療施設や教育機関も多く、暮らしに便利な地域だけに、新規住民も増加しています。

今回は、万葉集にも登場した「萩」を町の名に持つ萩丘の来し方行く末をご紹介します。

浜松屈指の住宅地として発展した萩丘エリア

万葉歌人が愛した萩

長く暮らしている住民には広く知られていますが、萩丘はかつて萩町という町名でした。萩は秋の七草の一つである落葉低木。

秋になると枝の先端から多くの花枝を出し、赤紫や薄紅、白色などの花の房をつけます。枝垂れた枝にたくさんの花を咲かせるさまは可憐に見えますが、どんな土地にも根付いて暑さ寒さに強い、たくましい植物です。

この萩の花を想起させる和歌が、万葉集に収められています。

「引馬野に にほふ榛原入り乱れ 衣にほはせ 旅のしるしに」

という長忌寸意吉麻呂(ながのいみきおきまろ)の歌です。意味は、「引馬野に色づいている榛(はしばみ)の木の原の中に、思うに任せて分け入り、花の色で衣を染めるがよい。旅の記念に」。この榛が萩だといわれています。

なお、この歌を巡って古くから論争が繰り広げられています。それは、引馬野を遠江とする説と三河(愛知県東部地域)とする説です。どちらも説得力のある解釈が発表されていますが、浜松生まれの国学者、賀茂真淵(かものまぶち)が『万葉集遠江歌考(まんようしゅうとおとうみのうたこう)』で示した遠江説が強く支持されています。

旧浜松市歌にも登場

萩の花は、旧浜松市の花にも採用されています。市制60周年を記念して公募し、制定委員会が第1位のものを選んだそうです。当時の市民にとって、萩がいかに身近な存在だったかがわかりますね。

また、大正10年(1921年)に制定された旧浜松市歌の歌詞にも萩が登場します。

「大宮人の旅衣 入りみだれけむ 萩原の 昔つばらにたづねつる 翁をしのべ 書よまば」

作詞を担当したのは、明治・大正を代表する文豪、森鴎外。鴎外が作詞を手がけたのは、同じ軍医で交流のあった浜松出身の賀古鶴所(かこつるんど)が依頼したという説が有力です。この歌詞の中の「翁」は賀茂真淵を指しており、「大宮人の旅衣 入りみだれけむ 萩原の」は、先に触れた長忌寸意吉麻呂の歌を踏まえています。なお、作曲を担当した本居長世(もとおりながよ)は、賀茂真淵の弟子である本居宣長の子孫です。

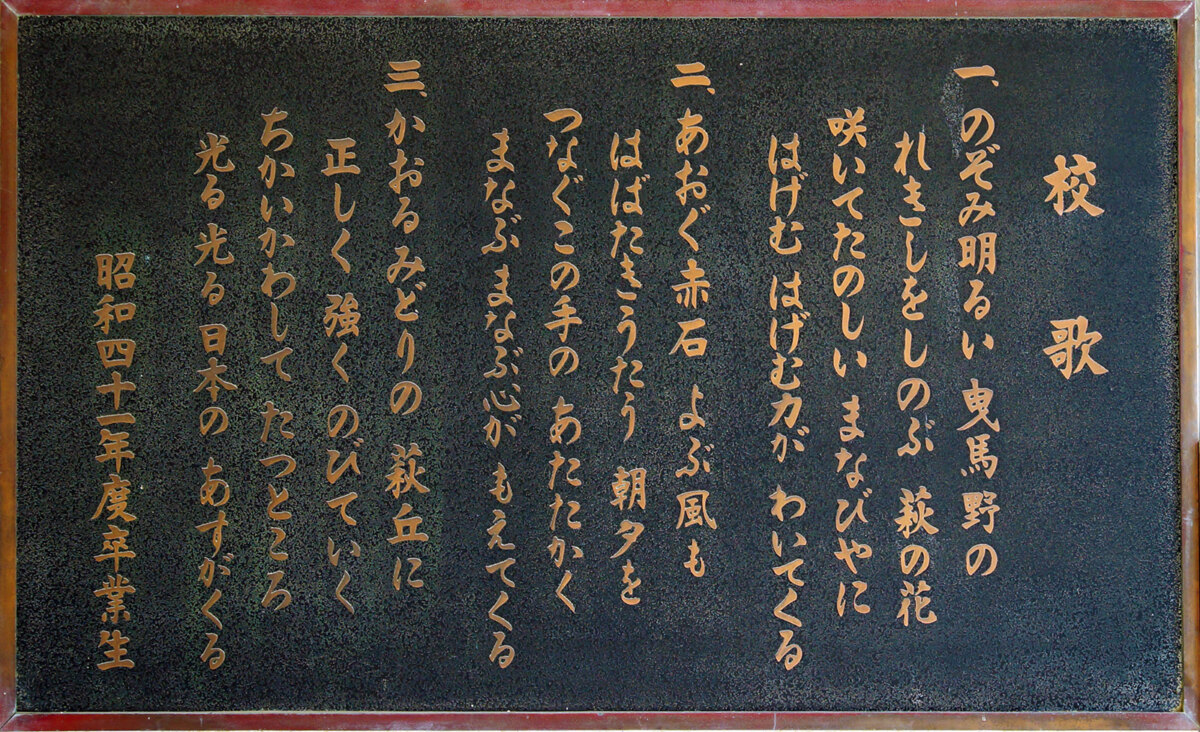

校歌に「曳馬野」や「萩」を取り入れた学校は少なくなく、後述する萩丘小学校は「望み明るい曳馬野の歴史を偲ぶ萩の花」という校歌が歌い継がれています。

萩丘小学校の校歌の銘板

萩町から萩丘へ

次に、町名の変遷を紐解いてみましょう。萩丘は昭和9年(1934年)頃まで浜名郡曳馬町大字一本杉という町名でした。曳馬町が浜松市に合併したのは昭和11年(1936年)。それから4年後に萩町に変わりました。

古くから引馬(引間・曳馬)野は三方原台地の東南部一帯を示す地名で、萩丘はその中心地でした。おそらく曳馬町には萩が多く見られたことから生まれた地名だといわれています。万葉の頃の茫々とした原野、秋風に揺れる萩の花。そんな光景を思い浮かべると、萩のイメージを町の名に託した先人たちの感性に胸を打たれます。

その萩町が萩丘に変わったのは昭和51年(1976年)。住居表示の実施に伴い、萩丘一丁目~五丁目になりました。萩町が5つの新しい町に分けられる際、萩という字をぜひ残したいという人々の想いから萩丘という町名が作られたと伝えられています。

開拓の歴史と姫街道

続いて、萩丘のまちの発展についてご紹介します。萩丘が位置する三方原台地は、近くに天竜川や浜名湖といった豊富な水源があるにもかかわらず、高台まで水を供給する手段がありませんでした。深い井戸を掘らなければ地下水も得ることができず、古来より慢性的な渇水に悩まされていました。その上、台地の表面は酸性の強いやせた赤土に覆われていたことから、長らく荒地のまま放置されていたのです。

本格的な開拓が始まったのは明治以降。萩丘周辺の開拓は、近隣の低地に住む村の人々が始めたようです。現在の国道257号線である姫街道がその境界線となり、東側は曳馬、西側は富塚の村々が、それぞれに開墾を進めました。萩丘は、東側から上がってきた村人によって拓かれました。

姫街道は、江戸時代には浜松宿から三方原追分を通り、本坂を越えて愛知県豊川市の御油宿(ごゆしゅく)に至る東海道の脇往還(裏街道)でした。この道の始まりは、平安時代の宮中に仕える人たちの往来道だったともいわれており、昔も今もにぎわいの中心地は姫街道沿いのエリア。台地の開拓が進むと茶の栽培が盛んになり、畑や果樹園が拓かれていきます。そして、戦後の国営開拓や三方原用水事業の完成を経て、浜松市の畑作農業を担う一大産地になりました。

現在の姫街道。左側(東側)が萩丘エリア

住吉バイパスによる都市化

かつてはのどかな農村地帯だった萩丘は、大手輸送機器メーカーが近隣へ進出したことを契機に、昭和30年代以降は農業から工業へ、そして人口増加に伴って商業が盛んになっていきます。戦後急速に進んだモータリゼーションによって交通の発展も加速。道路網が整備されていく中で、住民の生活環境に大きな影響を与えたのが住吉バイパスの開通です。

住吉バイパスは中沢町から小豆餅までを南北に結ぶ、上下4車線の道路。萩丘小学校の東側を通っています。昭和40年(1965年)に市道中野町三方原線延長整備事業として着工しました。このバイパスの開通により、周辺に残る農地を含め、多くの土地が分譲住宅地の造成や戸建て住宅の建設で生まれ変わり、沿線にはマンションが建ち並び、急速な都市化が進みました。

中央分離帯のある住吉バイパスによって東西に分かれたそれぞれの道沿いには、ロードサイド型の店舗が作られました。特に大型商業施設やチェーン店の進出が増加し、そこに地元の小売店が混在する新しい商業集積地となったのです。住吉バイパス開通によって多くの経済効果が生まれ、それは現在も続いています。

まちの南北を通る住吉バイパス

地域ぐるみの教育を実現

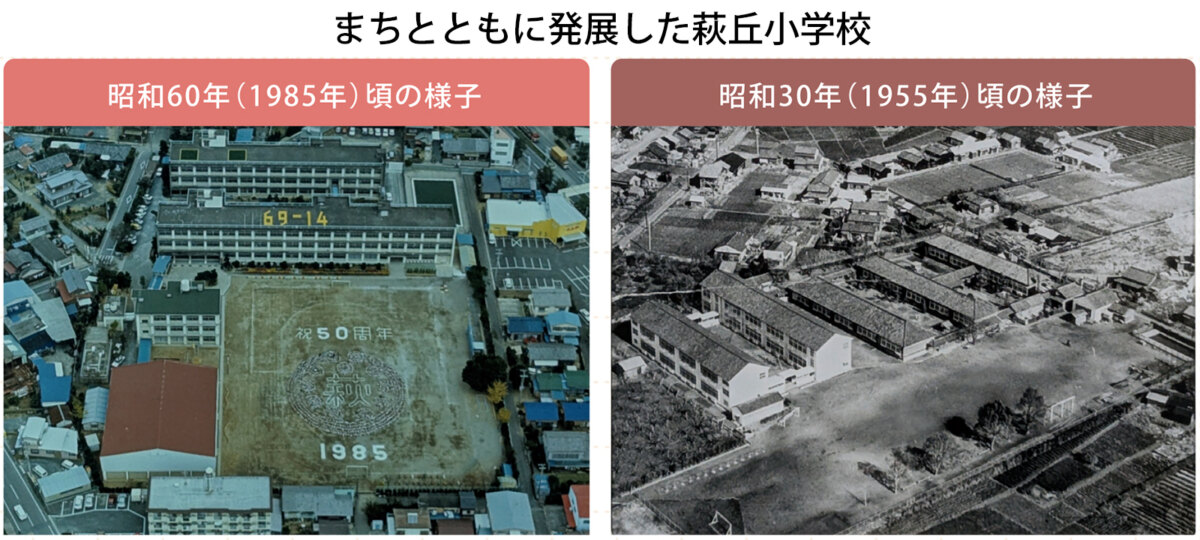

また、まちの発展による人口増加は、萩丘エリアの学校教育にも変化をもたらしました。特に、影響が大きかったのが萩丘小学校の設立です。萩丘小学校は、姫街道と住吉バイパスの間、狭い道路が交錯し、家屋が密集している住宅地の中にあります。

萩丘小学校は昭和6年(1931年)に曳馬尋常高等小学校の西分教場として設立された後、昭和10年(1935年)には曳馬西尋常小学校として独立。昭和16年(1941年)に萩丘国民学校、昭和22年(1947年)に萩丘小学校へと改称しました。

昭和30年頃から児童数が急増し、1400名を超えた年もあります。これまでその影響で、萩丘小学校から分離・独立して葵が丘小学校と泉小学校の2校が誕生しています。

このように学区全体の教育力を向上させてきた萩丘小は、平成21年(2009年)・22年度(2010年)には文部科学省の道徳教育実践研究事業指定校、平成28年度(2016年)からは浜松型コミュニティ・スクール推進モデル校に選定されました。代々萩丘小出身という家庭も少なくなく、保護者や地域住民と学校が連携して子どもを育てる気風が受け継がれています。

地域ぐるみで子どもたちを見守り、導き、萩丘小の教育目標「いい顔 いい友 いい学校~かかわりの中で自分を磨く子の育成」を支えているのです。

南北を結ぶ住みよいまちへ

姫街道と住吉バイパスという利便性の高い幹線道路が通る萩丘は、様々な生活環境が整っており、通勤や通学に便利なまちとして成熟してきました。近年は、三方原台地北端に位置し、工場や事業所、研究開発施設などが集積する都田地区のベッドタウンとしても注目が集まっています。

万葉の時代、見渡す限り萩の花が咲いていた広大な丘は、悠久の時を経て住みよいまちに。これからも、にぎわいと発展は続いていくことでしょう。

萩丘小学校 校舎屋上からの風景

<参考資料>

『はままつ町名の由来』 神谷昌志著、

『わが町文化誌 しいの森はぎの原』 浜松市立北部公民館編、

『わが町文化誌 台地と水と輝き』 浜松市立高台公民館わが町文化誌編集委員会、

『町誌さいわい わが町発展の歩み』 幸町誌編集推進委員会編、

『浜松市史 五』

浜松の発展を“水”で支えた

「旧住吉浄水場(きゅうすみよしじょうすいじょう)」

当時の姿のまま現存する「旧住吉浄水場」<登録有形文化財>

水道は暮らしに不可欠な水を供給するための社会インフラ。まちの発展は、水に支えられていると言っても過言ではありません。中でもダムや川から採取した水をきれいにする浄水場はなくてはならない存在。萩丘エリアには、市内で初めて建設された旧住吉浄水場があります。

旧住吉浄水場が完成したのは昭和6年(1931年)。それまで、浜松市のほとんどの家庭は井戸水を利用していましたが、人口が増加し、産業や経済が発展するにつれて水の需要が高まり、次第に市民から水道布設を望む声が挙がるようになりました。

そんな中、大きな出来事が起きます。大正13年(1924年)、異常渇水により市内全域の井戸水が枯渇してしまったのです。安心・安全な水の供給は急務となり、翌年、市議会で水道計画の予算を可決。昭和4年(1929年)から工事を始め、昭和6年(1931年)に給水を開始しました。当時の水道は、天竜川右岸(現在の常光浄水場地内)の伏流水を取り入れ、約8キロメートル離れた旧住吉浄水場で浄化された後、旧市街地を中心とする区域に送られていました。その後も水の供給を続けていましたが、昭和45年(1970年)に市内最大の浄水施設である大原浄水場が完成し、昭和48年(1973年)に浄水場としての役割を終えました。

室内のポンプ室もそのままに保存されています

現在、旧住吉浄水場は浜松市上下水道部住吉庁舎となっています。場内の多くの水道施設は当時の姿のまま残されており、平成24年(2012年)には「国土の歴史的景観に寄与しているもの」として国の登録有形文化財に指定されました。昭和初期の最新技術を駆使した機械設備が現存しているのは、全国的にも珍しいそうです。また、時代を反映した建物の装飾が随所に見られるのも特徴で、中でもポンプ室は必見。松を幾何学的に図案化したステンドグラスが美しい扉、漆喰の花のレリーフが施された外壁、レトロな照明器具などが保存されています。

※原則として一般公開はしていませんが、浜松市のホームページで紹介動画を見ることが可能です。https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/suidow-s/suidou/shisetsu/bunkazai.html

<参考資料>浜松市上下水道キッズサイト すいすいクラブ

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/suisuiclub/

-

美椀

ドリンクサービスあり

ドリンクサービスあり -

うなぎ藤田

割引特典あり

割引特典あり -

関西風炭焼の味 うなぎ加和奈

ドリンクサービスあり

ドリンクサービスあり -

珍蘭

サービス特典あり

サービス特典あり -

多国籍レストラン ROBA NO MIMI

ドリンクサービスあり

ドリンクサービスあり -

韓国村

割引特典あり

割引特典あり

周辺店舗案内