おすすめ探訪スポット!

いなさえりあ

伝え、耕し、つながる里

浜松市の北部、静岡と愛知の県境に広がる弓張山地に囲まれた浜名区引佐町は、空が広く、緑豊かなまちです。

なだらかな丘陵と清流、連なる水田が織りなす里山の風景は、訪れる人の心をなごませます。

今回はそんな引佐に暮らす人々を訪ねました。

「歴史を伝える人」「棚田を守る人」「移り住み、地域に根ざす人」―。

彼らが紡ぐ引佐の物語をご紹介します。

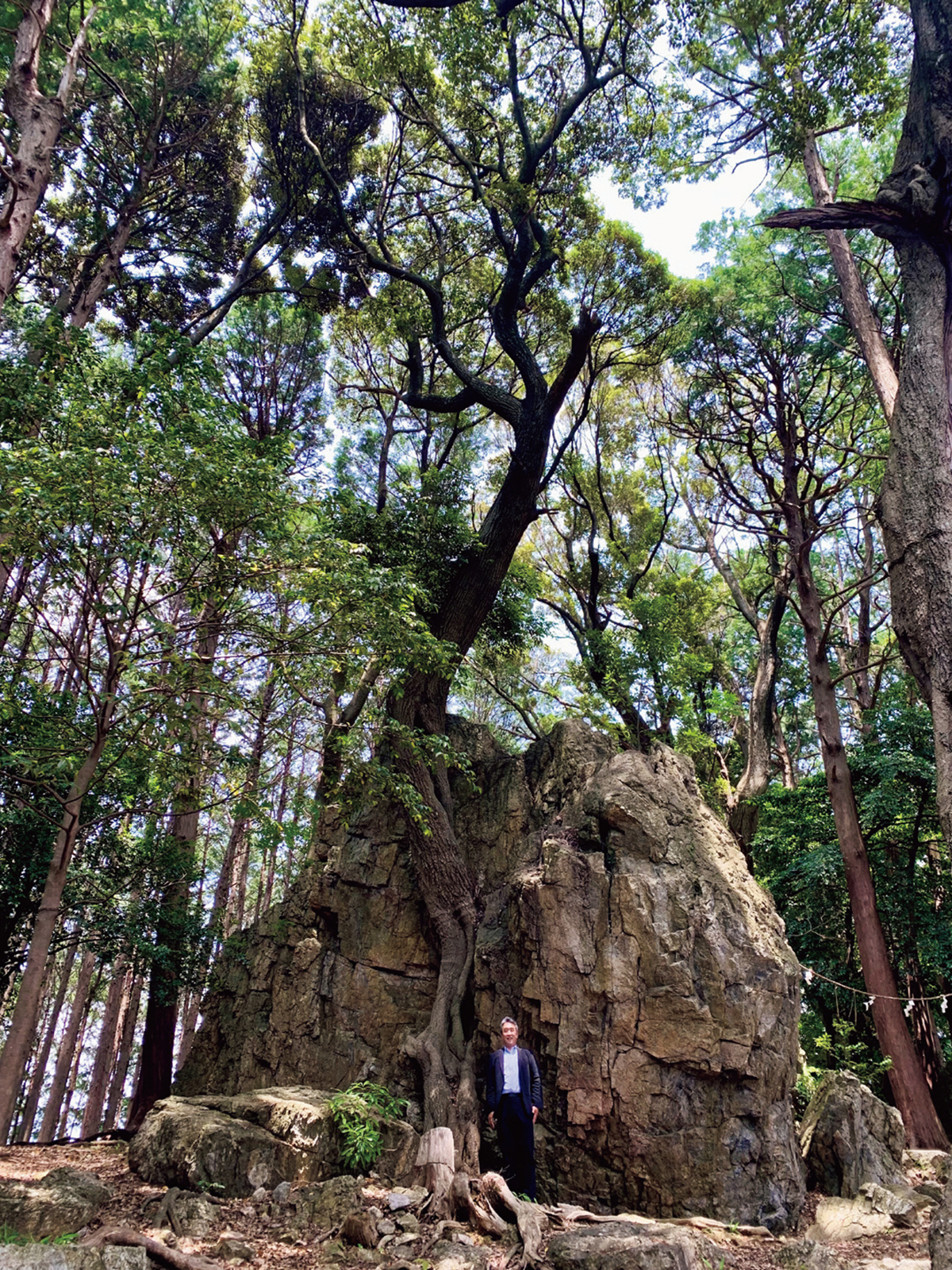

巨石の前に立つ男性(176cm)から、天白磐座遺跡の圧倒的なスケールが伝わります

歩いて伝える先人の跡

引佐は古代から人々が暮らしてきた跡が色濃く残る土地です。縄文時代や弥生時代、古墳時代などの遺跡が町の南部を中心に数多く分布しており、悠久の歴史に触れることができます。何気なく通り過ぎてしまうような場所が、ふいに心を動かす―。そんな体験に導いてくれるのが山本繁夫さんです。

山本さんは、浜名区を中心に歴史の魅力を再発見するウォーキングツアー「いなさいいとこ発掘隊」の副会長。定年まで遠州信用金庫に勤め、年金受給者向けの旅行企画を担当していました。「定番の観光地巡りではなく、『こんな旅があるのか!』と驚かれる企画づくりが好きでした。その経験が今の活動に生きています」。退職後は観光系の専門学校の校長も務めたそうです。

「いわゆる名所だけでなく、歩くことで初めて見えてくる地域の魅力を伝えたい」と山本さん。ツアーの準備では綿密な下調べや現地調査を行い、資料も自ら作成。開催回数はまもなく60回に届くとのことです。

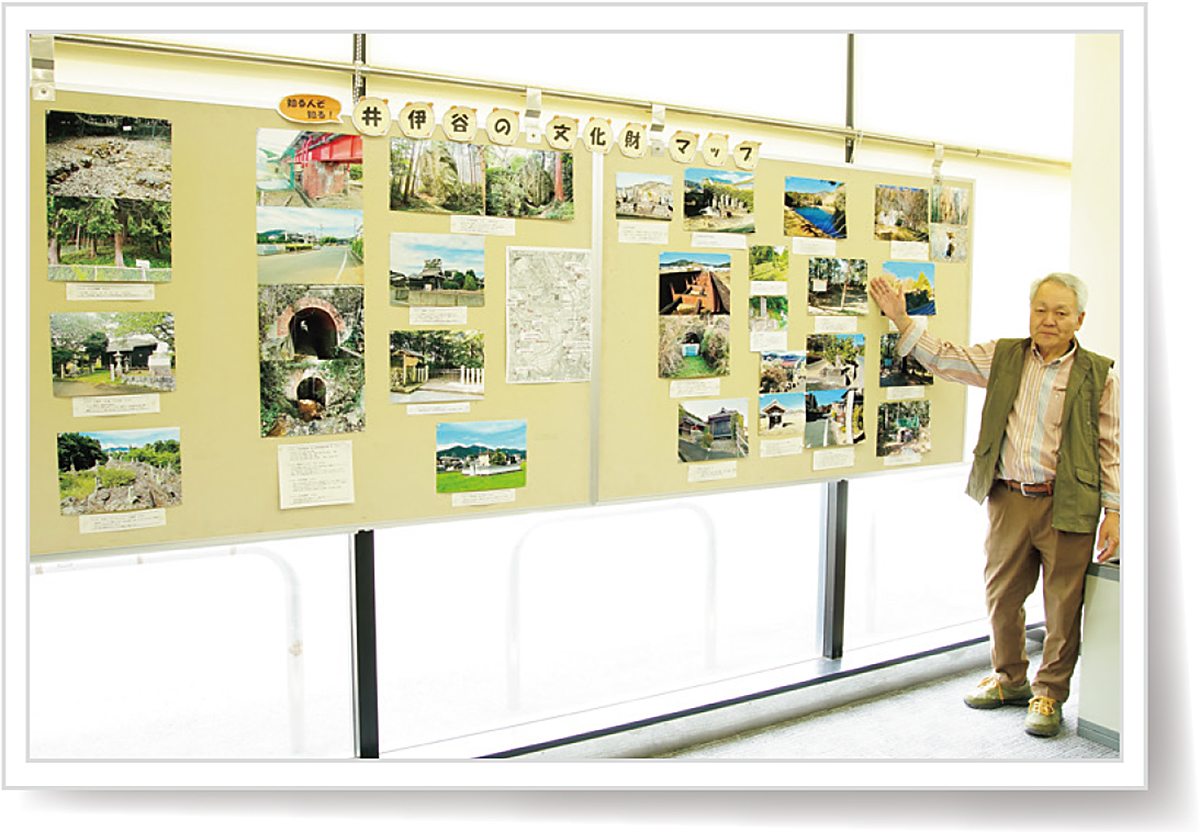

地域の歴史的魅力を伝えている山本繁夫さん。ウォーキングツアー情報は遠州信用金庫引佐支店にてチラシ配布しています

井伊谷に息づく土地の記憶

「例えば井伊谷は引佐の南東部にあり、地理的にも歴史的にも中心的な存在です。NHK大河ドラマ「おんな城主直虎」で知られる井伊氏の発祥の地であり、龍潭寺や井伊谷宮といった名所もありますが、歩いてこそ出会える史跡がありますよ」

まず案内してくれたのは井伊谷盆地を見下ろす位置にある「北岡大塚古墳」。浜松市内でも最古級の前方後方墳で、4世紀中頃の豪族が築いたそうです。樹木に覆われて静かにたたずむ古墳は、整備された観光地ではない〝ありのまま〟の姿を保ち、古代の息吹を今に伝えています。

続いて訪れたのは、井伊氏の氏神として知られる渭伊(いい)神社の裏手、薬師山の頂に広がる「天白磐座遺跡(てんぱくいわくらいせき)」です。巨岩が点在するこの場所では、古墳時代から鎌倉時代にかけての祭祀の痕跡が見つかっており、いにしえの人々の祈りが自然と心に響いてくるようでした。

そして山本さんの案内は近代の記憶遺産へと続きます。大正から昭和にかけて奥山と浜松を結んでいた浜松軽便鉄道。その跡が残る鉄橋の残骸、線路跡を訪ねました。「水路を通すために盛り土の線路の下に小さなトンネルを作り、その中をいつしか人が往来するようになったとか」と山本さん。今も、夏草に埋もれたレンガのアーチが、軽便時代の物語を語りかけてくるようです。

こうした史跡は土地の記憶そのもの。語られることで”過ぎ去ったもの”ではなくなり、誰かが訪れることで新たに受け継がれていくのです。

山に広がる棚田の風景

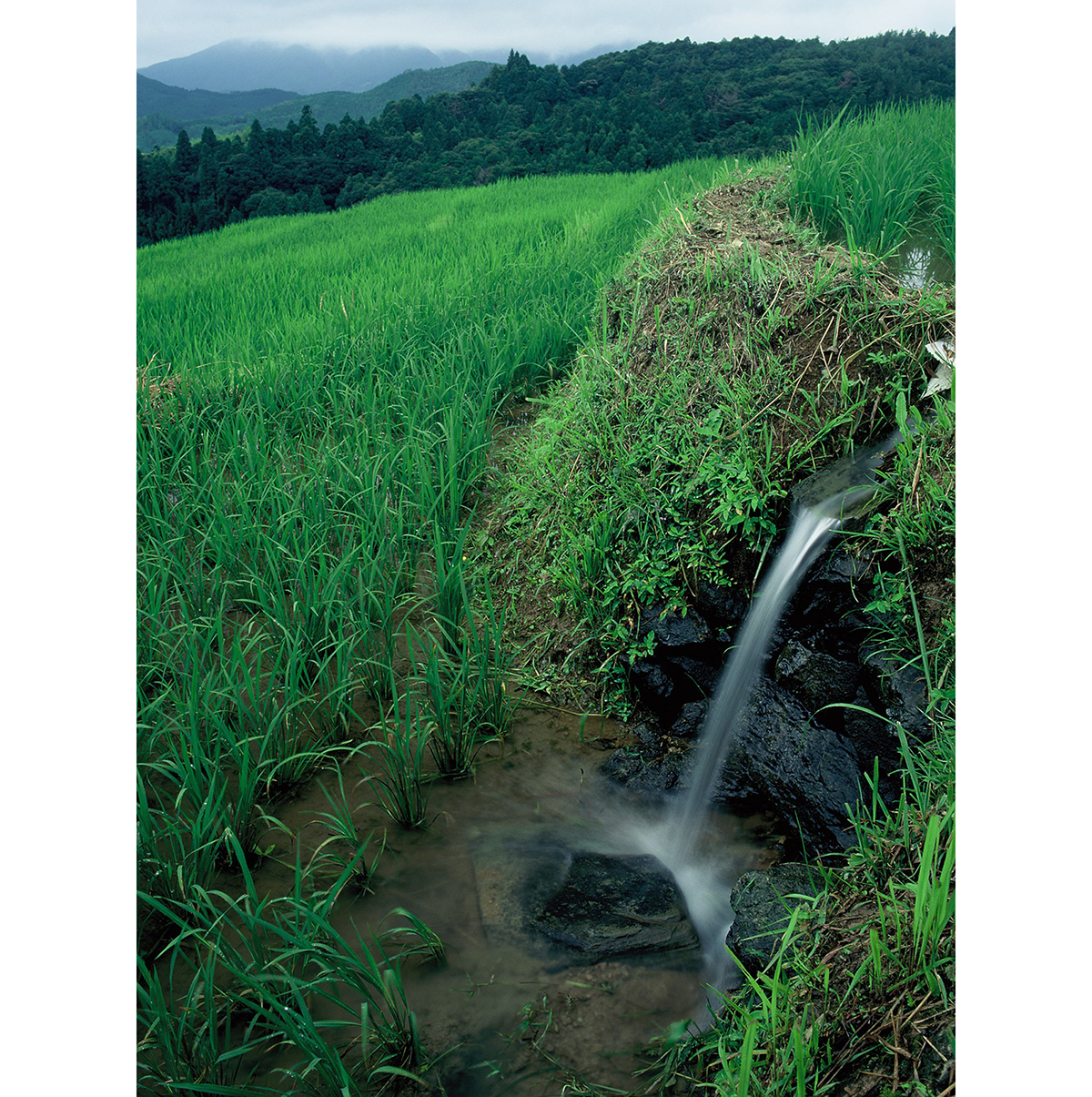

観音山へ分け入るように登り、やがて辿り着く久留女木(くるめき)の棚田。標高約250メートル、総面積7.7ヘクタールほどの土地に、大小約800枚の田が段々に連なっています。四季折々の風景を映し出すこの場所は、「つなぐ棚田遺産」や「静岡県景観賞」に選ばれました。

棚田とは、山の斜面を階段状に整えた水田のこと。限られた土地を最大限に活用する先人の知恵の結晶です。

棚田を守る中心的な存在が「久留女木竜宮小僧の会」。会長の西本有一さんと事務局の鈴木一記さんを軸に、地元と外部の協力者が力を合わせて活動を続けています。

金色に輝く稲穂と、収穫を終えた棚田が美しく広がります

受け継いだ想いを次の世代へ

「起源は平安時代にさかのぼり、戦国時代には井伊家の庇護を受けて開墾が進んだそうです。今も井伊家の家臣の末裔がこの田を耕し、守り続けています」と語る西本さん。先祖代々この土地で、棚田とともに暮らしをつないできました。一方、30年前に棚田に出会い、やがて耕作者として当地に移住した鈴木さんは、農家の高齢化と地域の過疎化によって耕作放棄地が広がっていく現実を目の当たりにしました。

「しかし、そうした中でも米づくりを希望する外部耕作者が徐々に増えていたんです。だったら、その人たちと久留女木をつなげればいいと考えました」と鈴木さん。こうして立ち上げられたのが「久留女木竜宮小僧の会」でした。※「竜宮小僧」については後述のコラムにて紹介。

西本さんたちは「棚田を守るためには自立した耕作者を育てる仕組みが必要だ」と考え、耕作を学ぶ「棚田塾」を開催。現地での栽培指導に加え、独自の教科書や作業方法を詳しく解説した動画も盛り込んだ学びのカリキュラムを整えました。さらに、田植え・稲刈り体験を企画して、訪れる人と地域のつながりを育んでいます。こうした活動が注目され、2026年には全国の棚田保全団体が集う「棚田サミット」が、久留女木を含む近隣の棚田で開催される予定です。

西本さんは「次の世代へ棚田をつなぐには、関わる人を増やし、協力し合える関係を築くことが大切」と語り、鈴木さんも「棚田を起点に、地域を活性化していきたい」と意気込みます。数多の手によって守られてきた久留女木の棚田。その風景には、人々の想いと未来への願いが確かに宿っています。

地方創生を胸に移住

さてここからは、ユニークな形でこの土地に定着し、地域に根ざした暮らしを営む住民の姿をご紹介しましょう。その舞台となるのが、山間に開ける川名の集落です。鳥のさえずりが響くのどかなこの地に暮らすのは、中橋辰也さん・渚さんご夫妻と小学生の娘さんの3人家族。2022年に神奈川県から浜松市へ移住し、その翌年から川名で暮らし始めました。

新潟県の佐渡島出身の中橋さんは、「いずれは自然豊かな土地で人生を送りたい」と思い描いていたそうです。そんな折、東京で携わっていた地方創生の仕事から部署異動で外れることに。同時期に浜松の企業からキャリアを活かしてほしいと声がかかり、移住を決意しました。

その後、中橋さんが個人でコンサルティング業を始めるにあたり、新たな住まいを探すなかで訪れたのが、川名の集落でした。中橋さん一家は、旧川名小で開催される「ふれあい喫茶」と呼ばれる交流の場に何度も足を運んで地域の人々と関係を深めていきました。川名自治会は浜松市の「Welcome集落制度」に登録しています。この制度は交流の場の提供や空き家の紹介、地域行事への参加などを通じて、移住希望者と地域住民の関係づくりを支援するもの。「ふれあい喫茶」もその活動のひとつです。

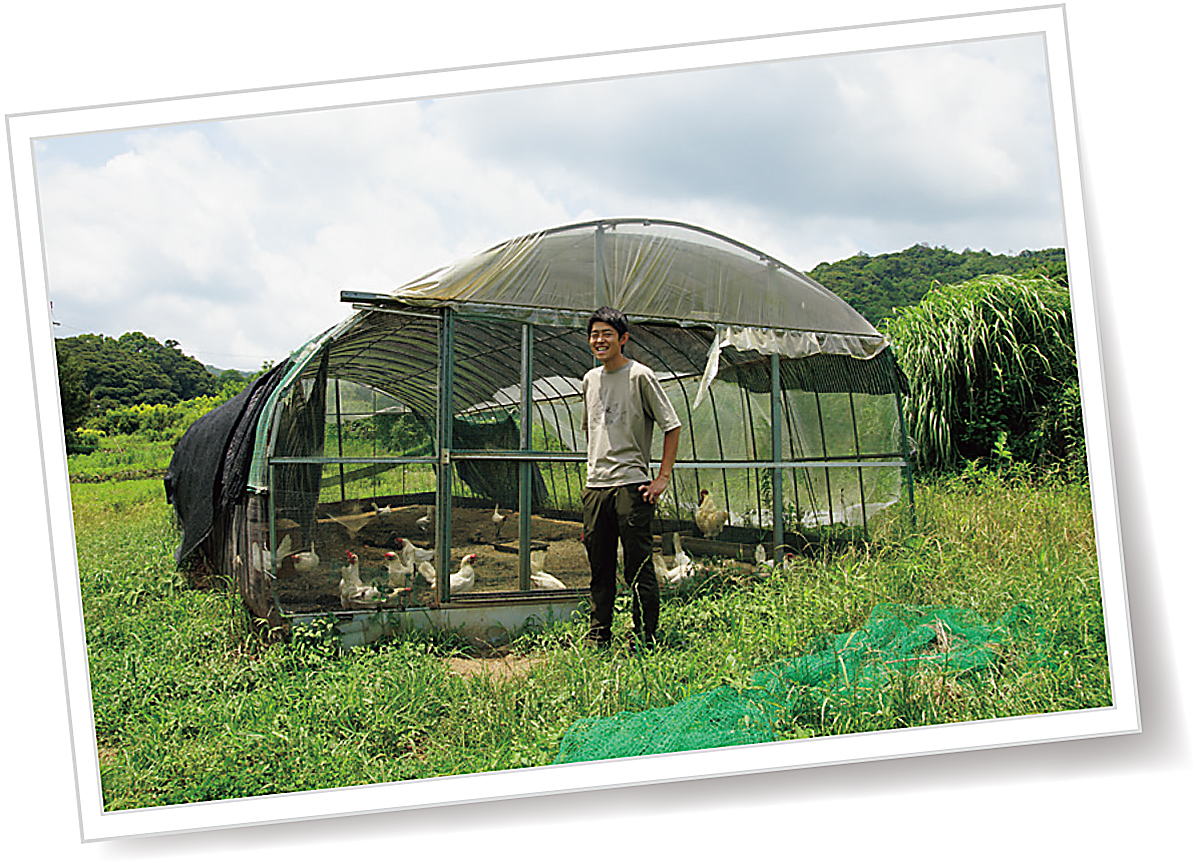

川名の自然の中で、多彩な活動に挑戦する中橋さん

10年後の川名をともに描く

「ふれあい喫茶の常連さんが建設業を営む方を紹介してくれました。その方が今住んでいる家の大家さんです。大家さんから勧められて平飼い養鶏を始め、今ではイベントなどで卵を販売しています」と中橋さん。さらに大家さんの協力で羊を飼育する環境が整い、娘さん発案の「餌やり体験動物園」がスタート。地域の子どもたちと鶏や羊が触れ合えるこの催しは、家族にとって大切な時間になっています。さらに地域の田んぼや茶畑の手伝いにも汗を流す日々。「家族で新しいことに挑戦できるっていいな、と実感しています」と渚さんも笑顔で話してくれました。

今年の正月には、600年近く続く火祭り「川名のひよんどり」にも参加。五穀豊穣と無病息災を祈願する伝統行事を通じて、川名の歴史と精神を肌で感じる貴重な経験になったそうです。

現在、耕作放棄地や鳥獣被害などの地域課題の解決にも向き合っている中橋さん。住民と協力しながら農地の再生を進め、若者が再び川名に戻りたくなるような地域づくりを目指しています。「移住前は地域の外から支援する立場でしたが、今は自分が地方創生の当事者。小さな集落だからこそ、顔の見える関係を築きながら、10年後の川名の姿をともに描いていきたいです」。

誰かの小さな行動が、その地域を少しずつ変えていく。引佐で出会った人たちは、自分たちの力でできることを真摯に積み重ねていました。歴史を伝え、棚田を守り、新たな土地に根を下ろす︱引佐には、まちとともに歩む人々の営みが確かに息づいています。

「まるしばしーぷ」の羊たちとともに、地域に新しい風を吹き込んでいます。

「竜宮小僧」の不思議な伝説

春は水面に空を映し、

夏は稲が風にそよぐ。

秋にはあたり一面が黄金色に染まり、

冬は静寂に包まれる。

そんな久留女木の美しい棚田には、今も一つの伝説が語り継がれています。

昔、久留女木川に大淵(おおぶち)と呼ばれる深い淵があり、その底は竜宮へ通じていると信じられていました。ある年の田植えの頃、村人が「誰か手伝ってくれないかのう」とつぶやいたところ、淵からひょっこりと小さな子どもが現れました。見知らぬ子どもは、苗を植え、水路を整え、畦(あぜ)を直していきました。名を尋ねても、自分のことは何も語らず、そのたたずまいはどこかこの世のものとは思えません。村人たちは親しみを込めてその子を「竜宮小僧」と呼び、仲良くなりました。

竜宮小僧は、季節を問わず姿を見せました。夏の急な夕立に干し物が濡れそうになると、どこからともなく駆けつけてすべてを取り込んでくれました。春には苗を植え、秋には稲刈りを手伝ってくれました。村人たちがお礼にごちそうしたいと言うと「蓼汁(たでじる)だけは出さないでください」と、いつも念を押していたといいます。

ところがある日、村人がうっかり蓼汁をふるまってしまいました。竜宮小僧はひと口食べると苦しみ始め、「久留女木の中茂(なかしげ)にある榎木の根元に葬ってください」と言い残して息を引き取りました。村人たちは深く悲しみ、その言葉どおりに手厚く葬りました。

すると不思議なことに、榎木の根元から清らかな水がこんこんと湧き出したのです。その水は田を潤し、やがて棚田はどんどん広がっていきました。今もなお「竜宮小僧の水」と呼ばれるこの湧水は、大切に守られています。

竜宮小僧は、困っている人にそっと手を差し伸べ、名を明かすことも、見返りを求めることもありませんでした。命を落とした後も、湧き水となって村に恵みをもたらしています。現在も久留女木の人々は、田植えや稲刈りの節目に感謝の気持ちを込めて供物を捧げ、静かに手を合わせているそうです。

いまも湧き出る清水が全ての田を潤しています

-

きじ亭((株)奥山観光)

割引特典あり

割引特典あり -

乃木そば神谷

サービス特典あり

サービス特典あり -

古民家レストラン ひらやま亭

割引特典あり

割引特典あり -

鰻いしかわ

サービス特典あり

サービス特典あり -

鶴亀荘

割引特典あり

割引特典あり -

カットハウス バーバル

サービス特典あり

サービス特典あり

周辺店舗案内